建設業法上の『建設工事』の正確な定義と、実務上の線引きについて、建設業専門の行政書士が解説します。

「私たちは軽微な工事しかしていないから、建設業許可は不要だ」と考えていても、そもそもその業務が建設業法の規制対象となる『建設工事』に該当するのかどうかを正しく判断できていなければ、知らず知らずのうちに無許可営業という重いリスクを負っている可能性があります。

建設業法は、許可業者だけでなく、建設業を営むすべての企業に適用される法律です。にもかかわらず、請け負う業務が『工事』なのか『単なる販売やサービス』なのかの境界線は曖昧で、多くの企業が判断に迷っています。

本記事では、建設業法第2条の規定に基づく29業種の定義を確認した上で、特に判断が難しい機器の設置や点検・保守といった業務について、具体的な事例を挙げて法的な境界線を明確化します。貴社の事業が法律の適用範囲内にあるかどうかを正確に見極め、刑事罰(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)や行政処分といった重大なリスクを回避するための指針として、ぜひご活用ください。

建設業法の「建設工事」に該当するかどうかが重要な理由

建設業法は、建設業許可を受けた建設業者だけに適用される法律ではなく、建設業を営むすべての企業に適用される法律だからです。

建設業を営む企業が建設業許可を受けずに、軽微な工事に当たらない建設工事を手掛けていた場合は、建設業法違反となり、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処せられてしまいます(建設業法第47条1項一号)。

また、軽微な工事のみであれば建設業許可を受けずに営業することができますが、国土交通大臣や都道府県知事から、指示処分や営業停止処分などの行政処分を受けてしまうことがあります(建設業法第28条2項等)。

具体的には、次のような行いが確認できる場合です。

- 建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。

- 請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき。

建設業法の「建設工事」に該当するのに許可を取っていないとリスクが大きい

建設業法の「建設工事」に該当するのに建設業許可を取得していない場合は、様々なリスクに直面します。主なリスクを解説します。

建設工事を受注できない

建設業許可を取得していない場合、建設工事を受注できないことがあります。

元請から下請けの仕事を請け負うケースでは、元請業者には建設業法等の法令を遵守する義務があるため、無許可営業の建設業者に仕事を出すことはできません。

注文者から直接工事を請け負うケースでは、軽微な工事でも建設業許可を取得しているかどうかを基準に業者選びをしていることもあります。

行政庁へ通報されるリスク

建設業許可を取得しないで軽微な工事に当たらない建設工事を請け負っていることが判明した場合は、注文者や元請業者から、行政庁に通報されてしまうリスクがあります。

行政庁に通報された場合は、刑事罰や行政処分の対象になってしまうことがあります。

建設業法の「建設工事」とは?

建設業法の「建設工事」とは、「土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。」と定義されています(建設業法第2条)。

具体的な建設工事は、2つの一式工事と27の専門工事に分類されています。

| 一式工事 | 土木一式工事、建築一式工事 |

| 専門工事 | 大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロツク工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゆんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事 |

【実務対応】建設業許可の手引きを用いた『建設工事』の判断方法

建設業法の「建設工事」に該当するかどうかは、都道府県の建設業許可に関するホームページで公開されている建設業許可の手引きを確認しましょう。

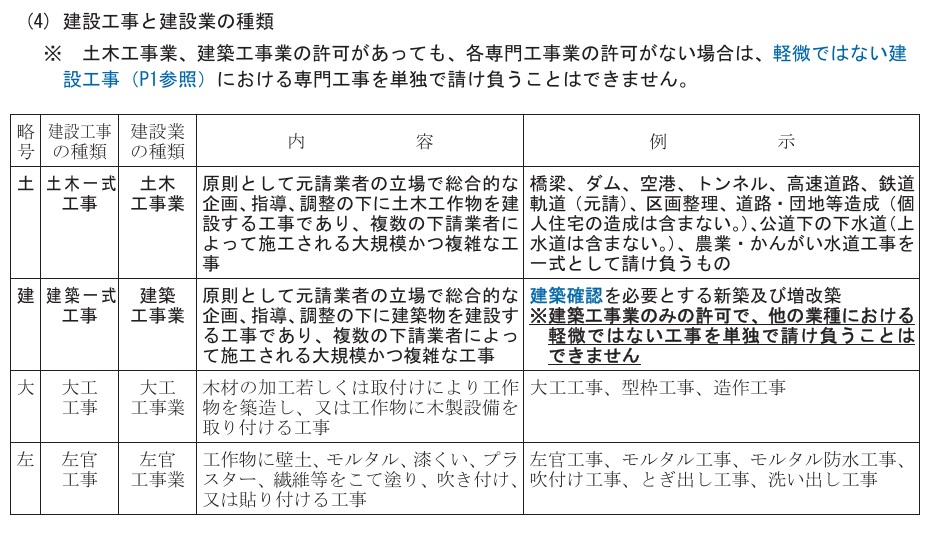

例えば、東京都の例でいえば、次のような形で、建設工事と建設業の種類と内容、例示が示されています。

※東京都の建設業許可の手引きより、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事の定義を抜粋しています。

まず、この手引きを手掛かりに、自社の業務が建設業に当たるのかどうか判断しましょう。

例示に該当する業務を行っている場合は、建設業法の「建設工事」に該当するため、軽微な工事のみを手掛けているのでなければ、建設業許可が必要になります。

「建設工事」に該当するか否かの具体的な線引き

単に「工事」という名称が付いているからといって、必ずしも建設業法上の「建設工事」に該当するわけではありません。具体的な線引きを確認しましょう。

該当するケース:工作物の新設、増築、改築、修繕、模様替(リフォーム)

「建設工事」とは、建築物や土木工作物の完成を目指す作業を意味します。大まかにいうと次のような作業です。

- 建築物や土木工作物の新設・設置:建物の建築、道路の舗装、機械設備の据え付けなど。

- 建築物や土木工作物の変更:増築、改築、大規模な修繕・模様替え(リフォーム)。

ポイントは、その作業が建築物や土木工作物の完成を目指す作業であるかどうかです。

例えば、トラッククレーンやコンクリートポンプ車をオペレーター付きでリースする場合であれば、オペレーターが行う作業は、建設工事の完成を目的とするものなので「建設工事」に該当します。

また、建築物や土木工作物の直接の工事でなくても、仮設や準備のために行う作業も建設工事の完成を目的とするものなので「建設工事」に該当します。

該当しないケース:単なる運搬、製造・販売、維持管理に留まる行為

以下のような業務は、原則として建設業法上の「建設工事」には該当しません。

- 資材の製造・販売のみ:プレハブ部材の製造、建材の販売・納入のみで、取付作業を行わない場合。

- 単なる運搬:工事現場への資材の運搬、産業廃棄物の収集・運搬のみ。

- 維持管理・点検:設備の単なる清掃、機能点検、保守点検(簡単な部品交換を伴わないもの)。

- 工事現場の警備:工事現場の出入りの管理や交通誘導などの警備業務。

建設業と他業種との境界線:判断に迷いやすい3つの業務事例

「建設工事」に該当するかどうか判断に迷いやすい3つの業務事例を紹介します。

機器の設置・取付工事と「製造・販売」業の区分

該当しない例:高額な工場用機器の販売契約に付随し、機器の取扱説明の一環として、据え付けや配線・配管の接続を行う場合。これは主たる業務が「販売」であり、取付は付随行為とみなされることがあります。

該当する例:機器を設置するために、建物躯体に穴を開ける、基礎を築造する、専用の電源回路を設けるなど、本格的な加工や取付工事を行う場合。これは明らかに「電気工事」や「機械器具設置工事」などの建設工事に該当します。

調査・測量・設計業務と「建設工事」の分離

調査・測量・設計のみ:これらは建設コンサルタント業や建築士事務所の業務であり、原則として建設業法の「建設工事」には該当しません。

工事を伴う調査:地盤調査のためのボーリング掘削など、それ自体が工作物の築造等の建設的な作業を伴う場合は、「さく井工事」や「とび・土工・コンクリート工事」などの建設工事に該当することがあります。

リース・レンタル物件の設置・解体(仮設工事との関係)

該当する例:建設現場に設置する仮設足場、仮設事務所、仮設フェンスなどの設置・解体は、建設工事の一部(とび・土工・コンクリート工事に含まれる仮設工事)とみなされ、原則として建設業許可が必要です(ただし軽微な工事は除く)。

「建設工事」の請負に関する法務担当者のチェックポイント

自社の事業が「建設工事」に該当するか否かを判断した上で、法務担当者が取るべき具体的な対応策は以下の通りです。

請負契約書における業務範囲の明確化

契約書においては、請け負う業務が「建設工事」であるか、それとも「製造・販売」「保守点検」であるかを、業務内容を具体的に記述することで明確に区分しましょう。

許可業種の確認と自社の事業領域の整理

自社が現在取得している建設業許可の業種が、請け負う「建設工事」(29業種のいずれか)と一致しているか確認します。

軽微な工事の範囲を超えて新規の業種の工事を請け負う可能性がある場合は、事前にその業種の許可を取得する計画を立ててください。

「建設工事」の定義は、あなたの会社の事業リスクと密接に関わります。

判断に迷う業務については、他の法令(電気工事業法、浄化槽法など)との関係も踏まえ、建設業に精通した行政書士にご相談ください。

まとめ

建設業法上の「建設工事」に該当するかどうかの判断は、貴社が法的な義務(許可、技術者配置、契約書面交付など)を負うか否かを決定する、最も重要な分水嶺です。

「単なるサービス」「製造・販売の付随作業」と社内で認識していても、工作物の機能・価値を変える建設的な作業が含まれる場合、それは法的には「建設工事」とみなされます。

法務担当者の方は、請負契約を締結する前に、必ず以下の最終チェックリストで業務内容を確認してください。

29業種への該当性:請け負う作業が、建設業法上の29業種のいずれか(例:機械器具設置、電気工事)に当てはまらないか?

工作物への影響:その作業が、建物や構造物の新設、変更、機能維持・向上を目的とする建設的な作業か?

付随行為の範囲:主たる契約が「販売」であっても、取付工事が躯体の加工や専用回路の設置など本格的な作業を伴わないか?

もし判断に迷う業務がある場合は、他の法令(電気工事業法や消防法など)との兼ね合いも含めた専門的な検討が必要です。

建設業法の解釈は、事業の実態に応じて変わります。貴社の事業特性に合わせた正確な判断を下すためにも、疑問点が生じた際は、建設業法と企業法務に精通した行政書士にご相談ください。